胡志明主席在深入研究列宁关于社会主义过渡时期所有制结构与多种经济成分并存等重要理论基础上,将其创造性地运用于越南革命实践。这不仅是对马克思列宁主义经济理论的重要继承与发展,更为越南共产党进一步明确国家发展道路、不断推进社会主义建设提供了坚实的理论支撑。

|

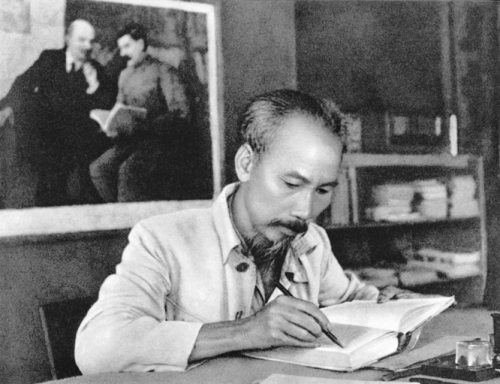

| 胡志明主席在越北基地的办公室里(资料图) |

一、列宁关于社会主义过渡时期所有制结构与多种经济成分的核心思想

社会主义革命在取得政权后,必然进入改造旧社会的阶段,其显著特征是:在主要生产资料仍以私有制为基础的条件下,逐步推进向以公有制为基础的新社会转型。面对前所未有的革命现实,为实现对旧社会的改造,列宁开创性地提出了一系列关于过渡时期所有制结构与多种经济成分并存的理论观点,为通往社会主义道路提供了理论基础和政策指导。

根据列宁的观点,革命政权掌握旧制度下的物质技术基础固然重要,但更为关键的是如何有效利用这些资源,提升劳动生产率,从而超越旧社会的生产水平。一旦劳动效率得到显著提高,社会主义因素(以公有制为基础)便将在国民经济中逐步取代旧有因素,发挥主导作用。本质上,这一阶段是一个长期的过渡过程,目标在于由旧的所有制结构向新的社会主义所有制体系过渡。这是历史发展的必然逻辑,因为过渡时期的经济特征在于:社会主义因素尚处于萌芽阶段,尚不足以独立承担新的历史使命,而旧有制度的物质基础依然广泛存在,呈现出多种所有制形式并存的格局。

因此,新生政权能否科学开发和有效利用那些已经发生转化与发展的旧社会因素,从而推动劳动生产率提升,是影响经济转型成败的关键。对非社会主义性质的经济成分的改造,必须坚持柔性渐进、因势利导的原则,既要考虑各类经济成分之间的力量对比,也要结合本国国情,在确保政权稳固和生产力持续发展的前提下稳步推进。同时,应警惕在未具备足够工业化基础与公有制发展条件的情况下,盲目推进全面公有化,以免适得其反。

作为首位系统提出经济多元结构问题的理论家,列宁不仅明确界定了不同经济成分的存在基础,还针对各类经济成分制定了相应的政策方针。他特别强调人民民主国家在计划经济管理中的核心作用,主张对私人资本主义经济成分实行灵活、渐进的政策,以有效引导其发展方向,推动劳动生产率的提升,并促进生产力的恢复与增长。

列宁提出的一个根本原则是:在多种经济成分并存的格局中,公有制和社会主义经济成分必须始终占据主导地位;要通过改造和引导,使其他经济形态逐步纳入社会主义发展轨道。在这种多元经济结构中,社会主义国家不仅通过路线、政策和计划手段进行宏观调控,还应着力调动劳动群众广泛参与经济治理,激发人民群众的创造潜能,推动劳动组织形式不断创新;同时,要加强对工人阶级的教育引导,使其积极参与社会主义国家的建设与治理;不断推进管理制度创新,完善社会主义治理体系,有效防止经济领域出现资本主义化倾向。

总的来说,列宁提出了过渡时期所有制和多元经济问题的核心内容,给出了非常重要的指导方针,指导我们在建设社会主义道路上前行。

一是,应根据过渡时期的起点是大生产还是小生产占主导地位,选择符合实际的社会主义革命路径。在一个以小农为主体的国家,只有通过一系列渐进性的过渡举措,才能实现向社会主义的转型,其中,发展多种经济成分是不可避免的选择。二是,对过渡时期经济成分的界定必须科学反映国内经济的客观现实。各类经济成分应按照生产力发展的历史—自然规律,从低到高加以排列,并遵循“生产关系必须适应生产力发展水平”的基本原理。三是,经济成分从低级形态向高级形态的演化过程,体现了向社会主义发展的基本趋势。社会主义导向不是外在强加,而是市场经济在社会主义国家调控下的内在逻辑结果,是经济结构演进中的内生机制,而非两个异质要素的机械拼接。四是,正是资本主义内部的发展规律决定了社会主义制度的历史必然性。对资本主义的斗争,并非通过压制其发展,而恰恰是要推动其加速发展,使私人资本主义经济在一定阶段内为社会主义服务。这种看似悖论的逻辑,恰恰体现出深刻的历史辩证法。五是,只有当社会生产力和生产关系的社会化程度达到相当高的水平,公有制形式的生产资料制度才可能真正取代已不再适应的资本主义私人所有制。因此,在生产力尚未具备这一历史要求之前,不能操之过急地取消资本主义私有制。

在苏维埃政权尚处于“萌芽阶段”的历史背景下,列宁一方面争分夺秒地利用短暂和平时机建设新社会,另一方面又不得不面对外部敌对势力的严密包围以及党内小资产阶级思想的激烈挑战。在此复杂局势下,列宁关于所有制结构与多种经济成分的一些理论构想和政策实践具有一定的策略性,尚未实现制度化,且在实施过程中也存在一定局限。然而,这些重要指导思想不仅为马克思主义理论的发展开辟了新方向,更为世界社会主义革命运动提供了坚实的思想基础,标志着理论与实践相结合的重要转折点。

二、胡志明将马克思-列宁主义关于所有制与多种经济成分的理论创造性地运用于越南革命实践

胡志明主席在将马克思-列宁主义创造性地运用于越南革命的过程中,始终坚持党的奋斗目标:“领导人民争取民族独立,完成建国大业,实行新民主主义,迈向社会主义,最终走向共产主义。”他主张将反对殖民主义的民族解放战争与无产阶级革命夺取政权的斗争有机结合,逐步推进社会主义革命,使国家走上社会主义过渡的发展道路。根据各个历史阶段的具体任务,他灵活制定并实施了针对不同阶级的差异化政策,以实现民族解放与社会变革的有机统一。

|

| 越南社会主义定向市场经济含有多种所有制和多种经济成分。图自tapchicongsan.org.vn |

在抗击法国殖民主义和日本法西斯的民族解放战争中,胡志明提出广泛联合一切爱国阶层和阶级,组建具有民族团结统一战线性质的组织——越南祖国阵线,作为凝聚民族力量、整合社会资源的重要平台。为了动员广大人民群众积极投身抗战,他主张在自由区实施包括减租、减息、分田于民等一系列政策,以改善农民生活、激发斗争意志。同时,出于战略考量,在这一阶段并未在自由区推进所有制改革政策。

北方恢复和平后,党和政府开始领导国家走上社会主义建设之路。胡志明在明确划分国家经济结构构成的基础上,指出当时的经济形态包括:封建地主通过地租进行剥削的经济、国营经济、消费合作社与供销合作社、小农和手工业者的个体经济、私人资本主义经济以及国家资本主义经济。胡志明系统界定并分析了各类经济成分的本质特征,并根据其性质、发展趋势及对国民经济的利弊,提出应采取差异化、灵活性应对政策。他强调:在新民主主义革命阶段,革命的根本动力包括工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级四个阶级。尽管因地位和属性不同,各阶级在革命中的作用有所差异,但“在劳动党的领导下,这四个阶级联合成坚固的统一战线,团结一致反对帝国主义和封建主义,推动越南革命走向最终胜利”。

基于这种阶级立场,胡志明勾画出我国在社会主义过渡时期的经济发展路线,即:通过发展和改造国民经济,逐步实现由人民民主制度向社会主义制度的过渡,将落后的国民经济建设成为拥有现代工业与农业、先进科学与技术的社会主义经济。在所有制结构方面,他将其划分为四种基本形式:一是国家所有制,即全民所有;二是合作社所有制,即劳动人民的集体所有;三是个体劳动者的私人所有;四是少量生产资料归资本家私人所有。他强调,要正确贯彻落实“公私兼顾、劳资两利、工农互助、内外流通”四项经济政策,并指出:“这四项政策正是推动我国经济持续发展的关键所在。”

在优先发展国营经济、保持其在国民经济中主导地位的同时,胡志明还主张改善手工业者和个体劳动者的经营方式,鼓励并逐步改造工商业资产阶级。他特别强调,国家必须大力鼓励、引导和扶持合作社经济的发展。

在一个农民占人口多数、农业是国民经济重要支柱的国家背景下,胡志明始终坚持认为:要实现社会主义,不仅要大力发展工业,还必须大幅提升农业生产效率。他指出:“首先必须在全国各地积极开展互助换工运动,在此基础上逐步建立由低到高的农业合作社。”他高度重视合作化运动的组织和推进,强调坚持自愿、民主、互利的基本原则,并将其视为推动农业集体化、实现现代化跃升的重要组织路径。胡志明认为,社会主义改造不能仅停留在土地改革、使农民“有田可耕”的阶段,更要引导个体农民走上集体化劳动的道路。同时,他也极为重视民主政权建设和国家管理干部队伍的培养与锤炼,视之为推进社会主义革命的重要保障。他始终要求国家干部必须锤炼革命道德,摒弃个人主义,反对官僚主义,深入群众、联系实际,尊重并维护各类经济主体的正当利益,逐步引导他们为实现共同的革命目标而团结奋斗。

正是由于这些英明的方针政策,胡志明主席和我们党成功调动了社会各方面的资源,凝聚起全国人民的整体力量,建设起坚实有力的北方大后方,为支援南方前线、打败美帝国主义的战争战略提供了坚强保障。与此同时,这些政策措施也为确立国家的社会主义发展模式奠定了坚实的理论和实践基础,为实现人民群众的富裕幸福生活注入了强大动力。

作者:越南《共产主义杂志》原总编辑,武文福副教授、博士